Pour l’honneur de

l’École

Passions et

controverses en éducation

extraits d'un

ouvrage paru en 2000, éd. Hachette éducation (droits libérés) |

I Genèse et devenir des institutions culturelles et

enseignantes

PARTIE 1:

L’imbroglio des querelles anciennes et toujours modernes !

C HAPITRE

1: Une perplexité mondiale

C HAPITRE

2: La querelle des anciennetés

.

C HAPITRE

3: Absolutisme et quiétisme

.

C HAPITRE

4: Ordre et liberté

C HAPITRE

5 : École des notables et École

du peuple

C HAPITRE

6 : Le stupide

XIXe

siècle

C HAPITRE

7 : Élitisme ou démocratie

.

C HAPITRE

8 : Intermède d’une étude de cas

: la « réforme de 1902 » (avant, pendant,

après)

|

|

|

« La recherche d’un avenir meilleur doit être complémentaire et non plus

antagoniste avec les ressourcements dans le passé. Tout être humain, toute

collectivité doit irriguer sa vie par une circulation incessante entre son

passé où il ressource son identité en se rattachant à ses ascendants, son

présent où il affirme ses besoins et un futur où il projette ses aspirations

et ses efforts. »

Edgar Morin,

Les sept

savoirs nécessaires à l’éducation du futur,

Le Seuil, Paris, 2000.

|

Quels que soient les écarts ou les proximités entre nos

rêves ou utopies et les réalités présentes ou en devenir relatives à

l’École, en France, des problèmes ardus demeurent en effet. Il est

indéniable que l’enseignement est devenu plus difficile, plus complexe,

pour les enseignants. Il est également de plus en plus chargé, sinon

stressant, pour les élèves. Mais il est aussi plus préoccupant pour les

familles, et plus pesant pour la société.

Les poussées de différenciation et de mondialisation,

l’accélération des conquêtes technologiques, l’ampleur des développements

scientifiques et des urgences culturelles contraignent trop, évidemment,

sans perdre les liens profonds aux élaborations humanistes acquises par le

passé, à mettre au point des ajustements appropriés aux temps nouveaux :

non des adaptations serviles.

Il ne peut s’agir cependant de tout bousculer pas plus que

de tout maintenir. Il ne peut être question non plus de trouver des

solutions parfaites et définitives. Je ne puis oublier les propos en

mathématiques et au-delà, de mon maître Jacques Hadamard : «

Il n’y a pas de problèmes

résolus. Il y a des problèmes plus ou moins résolus.

» Il faut bien nous garder de toute

prétention absolutiste, de toute recette infaillible : comme de toute

imprécation passionnelle. Pouvons-nous nous rapprocher d’une rigueur

expérimentaliste, mesurée et audacieuse, souhaitée par nos prix Nobel de

physique ?

Je plaide pour une vision modeste de l’évolution de notre

École et de ses missions, adaptées à des applications aussi bien élevées

que pratiques nous gardant de tout perfectionnisme, afin de sauvegarder

des possibilités renouvelées de perfectionnement tenace. Albert Camus nous

encourageait à une telle « pensée de Midi », vers la lumière d’Ithaque : «

Nous choisirons

Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l’action

lucide, la générosité de l’homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste

notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même

ciel que nous, la justice est

vivante.

»

(1)

Ithaque nous rappelle, aussi bien, par la grâce fidèle de

Pénélope, qu’il est toujours opportun et raisonnable de faire et défaire

sans fin une tapisserie, qui ne saurait être que celle de l’éducation et

de la pédagogie ! Il s’agit toujours de résister aux « prétendants » (ou

prétentieux !), pour garder leurs justes places à Ulysse et à Télémaque

(fils élève et modèle !). Car il convient à tous les acteurs, enseignants

et jeunes, naviguant dans les flancs et sur les ponts de l’institution

culturelle et scolaire, de s’inspirer de la sagesse rusée dont Ulysse nous

a apporté l’exemple, depuis l’Iliade

jusqu’au terme de son

Odyssée. Celle-ci, mouvementée, affrontée aux remous des «

courants et contre-courants

» (1),

fut bien une quête de la connaissance et des savoirs pratiques, échappant

à des obstacles incessants et à de fallacieux enchantements (ou

désenchantements !). Mais elle fut aussi rejointe par la quête de la

vérité suivie par Télémaque à la rencontre de son père et des

apprentissages...

Proposons-nous, selon ces exemples « épiques », de

travailler à « illuminer » (est-ce possible ?) la genèse et le devenir de

nos institutions culturelles et enseignantes, pour une première étape (ou

partie). Il nous reviendra d’explorer, dans une suite (et seconde partie),

au-delà des entraves et des mythes, par-delà les chants des sirènes et les

sortilèges de modernes Polyphème, les problèmes de qualité, de

dimensionnement et d’organisation qui sont inhérents à l’éducation et aux

savoirs.

Nous essaierons dès lors, en bonne compagnie, de nous

placer hors de portée des flèches de ces « chevaliers de l’anathème et du

mépris » qu’observait déjà, il y a cinquante ans, Emmanuel Mounier, en

analysant « la petite peur du

XXe

siècle »

(2). Nous

optons pour une « petite espérance » dans le

XXIe

siècle !

(3)

(1) Voir l’éclairant ouvrage de Daniel Hameline,

Courants et Contre-courants

dans la pédagogie contemporaine,

Odis, Sion, 1986, p. 7 : «

La métaphore du “courant”

avec “contre-courant”, son antonyme, est usuelle dans notre langue, on le

sait, pour désigner les états de l’opinion. Il est extrêmement difficile

en effet d’imaginer ces derniers comme quelque chose de stable et d’inerte.

» Mais, p. 13, « les

institutions humaines déroulent une histoire plus lente que celle des

événements... les idées, fussent-elles justes, ne mènent pas le monde

». Pour le mouvement de

l’éducation nouvelle, p. 14, «

À l’histoire lue comme une

série de ruptures fracassantes, se substitue une histoire lue comme une

évolution plus génétique. »

(2) E. Mounier,

La Petite Peur du XXe siècle,

La Baconnière, Neuchâtel et Seuil, Paris, 1948, p. 150.Voir p. 20 : «

Ces prophètes bilieux

ou farouches, antimodernes par système, ont parfois le talent de plaquer

sur cette expression de leurs humeurs et de leurs échecs secrets une suite

impressionnante d’indices historiques ou d’enchaînements logiques. Ils

n’expriment cependant que leur propre situation dans le monde.

» Voir p. 155 : «

Ce romantisme orgueilleux de

l’histoire, ce besoin d’avilir en mélodrame notre drame collectif, ce goût

des grandes ombres de la peur, qu’on les barbouille de mysticisme ou de

désespoir, je voudrais que mon époque les débarrasse de leurs mensonges et

lucidement, modestement, y reconnaisse les signes d’une âme et d’un corps

malades. »

(3) Voir D. Hameline,

op. cit.,

p. 39 : « Or, espérer

est un sentiment constitutif de l’acted’enseignement.

»

|

|

(1) Rabelais,

OEuvres,

colligées et présentées par Pierre d’Espezel, éd. À l’enseigne de la Cité

des livres, 1927, tome 1, livre II, p. 262.

(2) Montaigne,

Essais,

coll. « La Pléiade », Gallimard, Paris, 1953, ch. XVI, « De l’institution

des enfants », pp. 182 et 177. Également : «

Fâcheuse suffisance, qu’une

suffisance pure livresque »,

p. 185. Également : «

Prenez les simples discours de la philosophie, sçachez les choisir et

traiter à point : ils sont plus aisez à concevoir qu’un conte de Boccace. Un

enfant en est capable, à partir de la nourrisse, beaucoup mieux que

d’apprendre à lire ou à écrire. La philosophie a des discours pour la

naissance des hommes comme pour la décrépitude

», p. 197.

(1) J. Delumeau,

La Civilisation

de la Renaissance,

Arthaud, Paris, 1967, p. 40.

(2) Luther insista sur «

l’ordure universelle »,

précisant « Scatet totus

orbis », cité par Norman

Brown in

:

Eros et Thanatos,

Julliard, Paris, 1960, p. 274.

(3)

Ibid.,

p. 257.

(1) P. Hazard,

op. cit.,

p. 3.

(2)

Ibid.,

p. 471. Également, voir p. 470 : «

Dès que le classicisme cesse

d’être un effort, une volonté, une adhésion réfléchie, pour se transformer

en habitude et en contrainte, les tendances novatrices, toutes prêtes,

reprennent-elles leur force et leur élan ; et la conscience européenne se

remet à sa recherche éternelle. Commence alors une crise si rapide et si

brusque, qu’elle surprend alors que, longuement préparée par une

tradition séculaire, elle n’est en réalité qu’une reprise, une continuation.

»

(1) P. Bourdieu,

La Distinction, critique

sociale du jugement, Minuit,

Paris, 1979. |

2

La querelle des

anciennetés

Il serait tentant, à défaut de remonter jusqu’à

l’Antiquité, de reporter nos conflits sans fin aux grandes disputes du

Moyen Âge, entre scolastiques et aristotéliciens, ou plutôt, à celles de

la Renaissance, entre dogmatiques et humanistes, entre théologiens et

praticiens des sciences médicales et libérales, entre Sorbonne et Collège

de France. Cette dernière institution fut créée contre celle-là par

François Ier, sous le signe

universaliste d’une triple (ou quadruple) culture : grecque, hébraïque,

latine (ainsi que chaldaïque,

c’est-à-dire arabe).

Tête bien faite? Optimisme ou pessimisme?

Érasme et Pic de La Mirandole ont marqué cette époque.

Dans la grande exaltation de celle-ci, recréant du nouveau à partir du

plus ancien retrouvé, nous ne pouvons oublier la lettre de Gargantua à son

fils Pantagruel et ses avis contrastés : «

Que je voie un abîme de

science », mais en alerte, «

science sans conscience n’est

que ruine de

l’âme

»

(1).

Plus tard, Montaigne nous conseillerait – par le relais de Diane de

Foix ! – d’enseigner de façon précoce la philosophie tolérante et de

choisir, en fait de

conducteur ou d’enseignant, une

tête bien faite

plutôt que « bien pleine

», tant la frénésie d’érudition risquait de faire oublier

l’individu au profit des savoirs au point de n’en laisser retenir «

qu’un général et informe visage

: un peu de chaque chose, et rien du tout, à la

françoise

»

(2).

L’avertissement vaut encore pour aujourd’hui, pour la

formation des professeurs et leurs enseignements ! Alerte aux censeurs des

centres de formation... En fait, au-delà des discussions au sujet du

dogmatisme et du volume des connaissances à faire acquérir, le profond

conflit qui divisait jusqu’à la violence des esprits dès cette époque

était fondé sur une opposition entre les partisans d’une conception

optimiste de l’homme et de son libre arbitre (ou développement) et les

tenants d’un pessimisme plus ou moins radical à leur sujet. «

Lorsque le

XVIe

siècle se termina,

note Jean Delumeau, deux

grands courants s’opposaient au sujet de la liberté de la personne. Le

synode réformé de Dordrecht (1619) et le jansénisme continuèrent dans le

sillage de Luther et de Calvin. Ils rabaissèrent l’homme pour grandir

Dieu. La théologie optimiste des jésuites reprit au contraire le message

érasmien.

»

(1)

Confiance dans l’individu et dans la vie ou préoccupation

insistante à propos du mal et du

péché(2),

il est vrai que les esprits et les moeurs avaient pu être

bouleversés, jusqu’à la satiété, par les vicissitudes de leur temps : la

révolution scientifique moderne amorcée par Copernic avait déstabilisé les

croyances trop assurées, même s’il en résultait de grandes découvertes ;

d’admirables créations artistiques ne cessaient de se manifester, en même

temps que se développaient les conquêtes coloniales avec leurs

conséquences destructrices ; épidémies de peste, exactions et disettes

incessantes, la succession des maux pour les peuples était encore aggravée

par la férocité des guerres de Religion et les désordres des institutions

religieuses mais aussi, comme l’indiquait Huisinga au sujet du

XVe, «

par l’obsession de l’approche de

la fin du monde, par la crainte de l’enfer, des sorcières et des

démons

»

(3) ou, pour

Luther, du diable.

Classicisme et baroquisme

Au début du XVIIe

siècle, toutefois, dans la lassitude des complications, une phase

temporaire d’apaisement put s’établir : les options opposées se

stabilisèrent dans la forme tempérante du classicisme. «

L’esprit classique en sa force,

commente Paul Hazard, aime la

stabilité. Après la Renaissance et la Réforme, grandes aventures, est

venue l’époque du recueillement. On a soustrait la

politique, la religion, la société, l’art aux discussions interminables, à

la critique

insatisfaisante...

» (1)

La pause socio-culturelle fut cependant de courte durée :

elle ne servit qu’à faire repartir de plus belle et à exaspérer les

disputes d’idées, provoquant entre 1680 et 1715, dans la seconde partie du

règne du Roi-Soleil, un siècle avant les Lumières et la Révolution, « la

crise de la conscience européenne » qui n’a pas encore fini de nous

agiter. Leibniz nous a avertis : « Finis sæculi novam faciem apparuit,

dans les années finissantes du

XVIIe

siècle, un nouvel

ordre des choses a

commencé.

»

(2)

Cet ordre, baroque, réagissant à l’affadissement en

académisme de l’inspiration classique, fut, dès l’abord, marqué par de

nouvelles complications, des contrastes vifs, des violences et des

désordres : guerres européennes et dévastation du Palatinat ; en 1685,

dramatique révocation de l’édit de Nantes suivie des dragonnades et de

l’exil de nombreux protestants français.

C’est dans les

Riches Heures de cette époque de faste et de misère, parmi

les débats furieux entre les

rationaux et les

religionnaires, les

libertins et les

gallicans (qui préfiguraient avec une âpreté oubliée les

remises en cause révolutionnaires), qu’éclate la mémorable «

querelle des Anciens et des

Modernes ».

Nierons-nous qu’en toute occasion, nous nous prenons à

perpétuer celle-ci ? Tant, chez nous, chaque innovation ou réforme

(d’orthographe ! de programmes scolaires ! de formation des enseignants !

d’organisation des enseignements supérieurs !), ou même chaque entreprise

neuve sont l’objet instantané de dénonciations et de fureurs au nom des

Anciens. Quand

bien même ne seraient-elles que bénignes, apparemment : mais nos soupçons

remontent loin. À suivre, donc!

L’imbroglio des Anciens et des Modernes

En cette querelle, qui fut et reste inexpiable, il est

piquant de songer que c’est le charmant Charles Perrault, l’auteur du

Petit Poucet et de

Cendrillon, qui

mit le feu aux poudres et à l’Académie française, où il fit la lecture, en

1687, d’un poème sur « Le

siècle de Louis le Grand » dont il louait la grandeur

surpassant (sinon effaçant) celle des temps de Périclès et d’Auguste.

À cet outrage fait aux Anciens, jugés indépassables, La

Fontaine répliqua sans tarder par une

Épître à M. Huet,

et se vit soutenu par Boileau et Racine, cependant que Fontenelle (neveu

de Corneille qui s’était vu censuré pour les libertés qu’il avait souhaité

prendre, par le Cid,

vis à-vis des modèles anciens) venait à la rescousse de Perrault,

notamment par son discours de réception à l’Académie, en 1693, que

contredit sans tarder La Bruyère en 1694 dans son propre discours devant

la même Académie (qui semble moins conflictuelle de nos jours !).

L’action était dès lors placée sur la scène incessante de

nos passions et de leur imbroglio. En culture et en création, pour

certains, la référence stricte et la révérence aux Anciens sont de rigueur

; pour d’autres, il importe que fierté et chances d’innovation soient

reconnues aux Modernes.

En instruction et en éducation, le primat du latin et du

grec (et, plus généralement, du

classique ainsi que de l’enseignement

général ou

littéraire) est

opposé avec morgue à l’émergence ou prééminence du français et des

disciplines scientifiques ou même techniques.

Il s’ensuit que sont prônées, par les uns, les vertus de

l’imitation et de l’obéissance avec

distinction, au

sens de Bourdieu(1),

alors que pour d’autres sont requises les qualités d’invention et

d’indépendance d’esprit ainsi que la maîtrise de technologies.

Plus généralement, le passé est définitivement établi en

âge d’or, consacré

par une prise de distance ou de hauteur ; à l’opposé, le traditionalisme

est récusé à la mode d’une

table rase réinstaurée par Descartes alors que le présent et

l’avenir sont reconnus comme porteurs de

progrès et donc

dépassant les excellences

d’antan.

Tradition et modernité

Il nous faut admettre que ces deux inspirations

contrastées, en tradition ou en modernité, sinon (plus raidies) en

conservatisme ou en progressisme, sont toujours là, divisant nos opinions

et, davantage encore, nos intellectuels et les concepteurs qui tentent de

décider de notre culture et de nos institutions éducatives. Elles

alimentent, dans nos désaccords et dans nos débats parfois furieux,

une radicalisation en tout

ou

rien

qui préserve amoureusement leur

pérennisation, à la façon des

deux nigauds

ci-dessus cités.

Car il s’agit toujours de choix exclusifs, de préférences

sans concession. Le passé, quel qu’il soit, pour certains a toujours

raison, et les modalités ou références qu’il offre demeurent

intouchables

(1).

Ou bien, pour d’autres, le passé (et d’autant plus qu’il aurait été

fécond) a fait son temps, et la modernité rend obsolètes ses arrangements.

Des esprits qui appuient leur autorité ou leur promotion

sur le passé s’exclament à propos du

déclin,

du désenchantement consubstantiels à la situation présente (de n’importe

quoi, et donc, aussi, de l’éducation !) et ils parent un passé (choisi,

même récent, parfois même antérieurement contesté par eux-mêmes) de toutes

les grâces (ou menaces, à la mode d’une statue du Commandeur revêtu d’un

masque de Jules Ferry, notamment, comme on l’a vu !).

À l’opposé, d’autres esprits, aventureux, voient

obstinément les choses autrement, jugent le présent encombré de

désuétudes, et parient ou s’échauffent sans fin pour des mesures

radicalement nouvelles, de nature à procurer un progrès.

Un mouvement perpétuel est de la sorte institué (les

secrétaires également ne sont-ils perpétuels dans les doctes académies ?)

en vue de préserver un équilibre d’immobilisme en surchauffe, par une

noble et inutile dépense d’énergie, franco-française, oscillant entre des

exécrations pessimistes ou des assertions d’optimisme, comme entre des

intégrismes littéraires ou des aventurismes scientistes. Nous avons

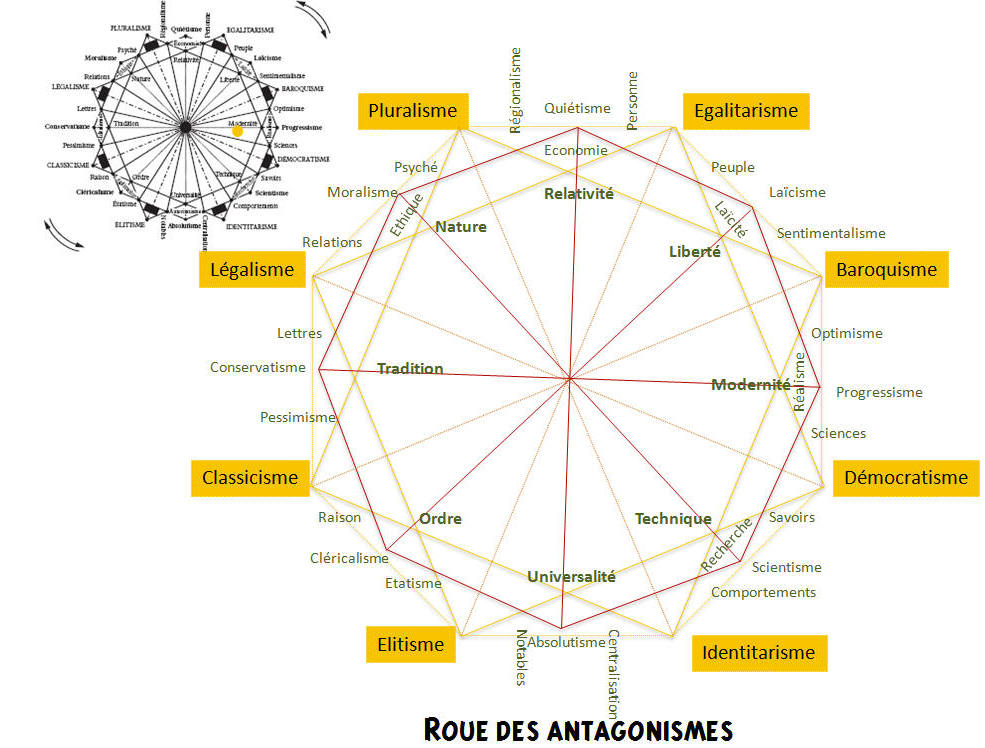

symbolisé ces oppositions et oscillations par le graphe n o

1 de la page suivante

intitulé « Oppositions oscillantes » !

Entre parenthèses, je ne peux que m’étonner de la naïveté,

de l’inculture historique de ceux qui s’adonnent, avec quelques fougues et

passions, aux indignations et aux réquisitoires portés sur l’état de

l’École, présentement. À qui se réfèrent-ils, consciemment ou non ? Je

pensais que les « barbares », étymologiquement (!), historiquement, sont

ceux qui répètent, qui bégaient !... Est-il de bon ton de bégayer ?

Oui, si on accepte les différences !...

(1) À l’époque où se manifesta la querelle des Anciens et

des Modernes, Bossuet écrivait au pape, à propos de l’éducation du Grand

Dauphin, dont nous reparlerons, que «

tous les novateurs se

perdaient infailliblement »

– maxime à portée plus générale que le domaine de la lecture de l’Évangile

où il était censé s’appliquer.

In

:

Lettres sur l’éducation du

Dauphin, introduction et

notes de E. Levesque, collection des « Chefs-d’oeuvre méconnus », Paris,

1921, p. 47.

|

|

(1) Cité

in

:

Lettres sur l’éducation du

Dauphin, suivies de

Lettres au maréchal de

Bellefonds et au roi,

introduction et notes de E. Levesque, collection des « Chefs-d’oeuvre

méconnus», Paris, 1921, p. 13. Également : «

La règle de faire travailler

d’une façon continue, sans aucun jour de relâche

édictée par Louis XIV],

a été l’objet de critiques.

Philibert de La Mare, qui à Dijon en 1674 vit le Dauphin, prétend que cette

continuité ne servait qu’à lui donner du chagrin et du dégoût.

» p. 217.

(2)

Op. cit.,

pp. 127 et 128.

(3)

Ibid.,

p. 131.

(1)

Ibid.,

p. 210.

(2)

Ibid.,

p. 214.

(3)

Ibid.,

p. 15.

|

3

Absolutisme et

quiétisme

Pour notre instruction (ou notre bon plaisir), au corps à

corps même de notre procès dans la crise de la conscience européenne,

d’autres couples de contradictions ou d’incompatibilités sont venus se

greffer, réunissant ou séparant les ténors d’hier, mais aussi de toujours

et d’aujourd’hui. Là encore, il nous est propice de regarder de près.

Bossuet et Fénelon étaient ainsi en accord à propos de

leur révérence aux Anciens, ils étaient de même relativement réunis sur

une forme d’optimisme qui les mettait à distance du pessimisme reconnu en

Port-Royal ou en certains calvinistes et en leurs variations.

Cependant l’option pour l’absolutisme

adoptée par Bossuet devait l’opposer radicalement au

relativisme ou quiétisme

choisi par Fénelon, de même que la confiance dans la

raison chez l’un

excluait le consentement au

sentiment chez l’autre. En ces conditions, un conflit

inexpiable allait les séparer, en raison de deux options adverses en

éducation : l’une autoritaire (et plus ou moins aveugle), l’autre libérale

(et plus ou moins lucide). Leur controverse au sujet de l’instruction des

enfants de la Maison de France, comme on le verra ci-après, conserve bien

de l’actualité pour celle de tous les enfants de France !

De l’autoritarisme

Bossuet (au fait, il signait souvent de son second prénom

: Bénigne !) fut dès 1670 le précepteur du Grand Dauphin, fils de Louis

XIV, et âgé alors d’une dizaine d’années. Il écrasa cet enfant, de coeur

avec le terrible duc de Montausier, gouverneur du prince. Monseigneur

Dupanloup, dans un ouvrage sur l’éducation, put écrire au

XIXe siècle : «

L’éducation fut nulle... le

Dauphin n’avait senti la présence de cet immense génie qu’à la lassitude

et au malaise qu’en éprouvaient ses premières années et sa débile nature.

Le trop puissant instituteur n’avait fait que le fatiguer et l’abattre.

[...] Tel fut le résultat d’une éducation

où, selon l’expression du

cardinal de Bausset, le précepteur était tout et où l’élève n’était

rien

»

(1). Je gage

que pas mal de doctes remontrances sur l’enseignement et l’éducation se

réfèrent encore de nos jours à une telle distinction, selon laquelle le

programme peut être tout et les différences de tempérament ou de rythme

entre les élèves rien, malgré leurs protestations et celles de leurs

parents.

On peut comprendre comment ce surplomb pédagogique put

entraîner la ruine de la jeune personnalité qu’il était censé affermir,

par l’extension extrême d’un surmoi menaçant, en lisant le début d’une

interminable admonestation au Dauphin à propos de l’inattention.

« Ne croyez pas, Monseigneur,

précisait Bossuet,

qu’on vous reprenne si sévèrement pendant vos études, pour avoir

simplement violé quelques règles de la grammaire en composant. Il est sans

doute honteux à un prince, qui doit avoir de l’ordre en tout, de tomber en

de telles fautes ; mais nous regardons plus haut, quand nous en sommes si

fâchés : car nous ne blâmons pas tant la faute elle-même, que le défaut

d’attention qui en est la cause. Ce défaut d’attention vous fait

maintenant confondre l’ordre des paroles ; mais si nous laissons vieillir

et fortifier cette mauvaise habitude, quand vous viendrez à manier, non

plus les paroles, mais les choses mêmes, vous en troublerez tout l’ordre.

»

Et la menace se renforce : «Vous

parlez maintenant contre les lois de la grammaire; alors vous mépriserez

les préceptes de la raison. Maintenant vous placez mal les paroles, alors

vous placerez mal les

choses.

»

(2)

La remontrance impitoyable se poursuit longuement, ponctuée par

l’extravagante apostrophe : «

Que tardez-vous donc,

Monseigneur, à prendre votre

essor !

»

(3)

Que diable tardait-il à prendre son essor, cet enfant

traqué, anéanti par les références incessantes à Dieu ou à son père,

Roi-Soleil, glorifié à tout instant. Au lieu d’être soutenu, il se voyait

accablé, débilité par une évaluation judicative, centrée sur les

fautes, menaçante

et décourageante : de telles caractéristiques se retrouveraient, hélas

!encore de nos jours, dans les comportements de nombre d’éducateurs ou

d’enseignants, bien de chez nous. Tant il est tentant d’être autoritaire

et péremptoire, ou d’extrapoler indûment des étourderies présentes à des

catastrophes futures. Ô difficulté de l’orientation

!

Il est bon de noter que, dans le même temps où il

réduisait les chances de réussite et de confiance en lui de son royal

pupille, Bossuet se donnait l’élégance de multiplier des lettres, serviles

malgré les fioritures du style, adressées au roi et à la reine, et où il

vantait les progrès du Dauphin. Louis XIV, après la prise de

Condé-sur-Escaut, en avril 1676, put alors écrire : «

Monsieur l’évêque de Condom, si

ce que j’ai fait en ce pays vous a donné de la joie, vous me l’avez bien

rendue en m’assurant des progrès de mon fils. Continuez à profiter de

l’attention qu’il prête à vos

instructions...

»

(1) Quelle

attention, diantre ! La reine Marie-Thérèse, de son côté, exprimait sa

satisfaction, en 1678, à Lille : «

Je suis très aise que vous soyez

content de mon fils : les soins que vous y donnez n’y contribuent pas

peu.

»

(2)

Pas peu ! Parbleu : autoritarisme envers les subordonnés

ou les collègues et flatterie envers les notables, le pouvoir central ou

les grands ne vont-ils pas de pair ? On a pu en voir d’autres exemples,

dans des formes contemporaines, avec des comportements péremptoires ou

dédaigneux de certaines personnes, en conseil de classe, par exemple, mais

en grande prévenance pour des membres des corps d’inspection ou des

mandarins ! Quant

à certains « intellectuels »...

D’une

économie de l’effort

À l’opposé de cette conduite, Fénelon eut la charge, dès

1689, d’éduquer Louis de Bourgogne, fils de l’infortuné Grand Dauphin, né

en 1682 et réputé de caractère difficile. Il multiplia pour son élève des

leçons indirectes et attrayantes, proposant des contes, des fables ou des

dialogues pour illustrer l’Antiquité : il écrivit pour lui

Télémaque. Brémond

a pu dire : « Fénelon fait de

ses élèves tout ce qu’il

veut.

»

(3)

Il faut voir comment : en recourant à des procédures

encourageantes et différenciées, portant attention à l’élève qui n’est

plus un « rien » mais qui devient un partenaire pris au sérieux. «

J’abandonnais l’étude,commente

Fénelon, toutes les fois

qu’il voulait commencer une conversation où il put acquérir des

connaissances utiles. C’est ce qui arrivait assez souvent ; l’étude se

retrouvait assez dans la

suite.

»

(1)

Il faut noter que Fénelon avait été appelé à son poste par

le gouverneur des enfants du Grand Dauphin, Monsieur de Beauvilliers, qui

avait pressenti ses qualités de bon sens et de sensibilité, par la

connaissance de son Traité

d’éducation des filles, écrit à la demande de sa femme. On a pu

dire qu’il y emprunta inconsciemment au réalisme libertin son grand

principe pédagogique : «

suivre et aider la

nature

»

(2).

Son souci de liberté et son option régionale le mirent aussi en

position de refuser l’esprit de clientèle courtisane. Dans son

Télémaque, il

n’hésita pas à critiquer chez la jeune Idoménée l’amour de la flatterie à

l’égard des notables.

Il dénonçait également l’autoritarisme soupçonneux : «

Vouloir examiner tout par

soi-même, c’est défiance, c’est petitesse, c’est une jalousie pour les

détails médiocres qui consument le temps et la liberté d’esprit

nécessaires pour les grandes choses ; [...]

un esprit épuisé par le détail

est comme la lie du vin qui n’a plus de force ni de

délicatesse.

»(3)

Ces propos à l’intention d’un dauphin royal ne pouvaient

manquer d’apparaître comme une critique directe de Louis XIV. Malgré son

indépendance, Fénelon dut désavouer la parution du

Télémaque dont la

diffusion fut même un temps interdite. Il reste qu’en sa pédagogie

apparaît la volonté d’une formation de la personne dans sa globalité et

son originalité, avec un principe d’économie refusant les

détails médiocres

et les surcharges pseudo-encyclopédiques ou tatillonnes.

Universalité et relativité

On peut ici encore schématiser les oppositions et les

oscillations qui vinrent compliquer la querelle des Anciens et des

Modernes, selon un jeu orthogonal de lutte inexpiable (en commençant par

le plus bas de notre graphe no

2) entre des tenants d’une

universalité

(bientôt raidie en

absolutisme justifiant des dispositions autoritaires) et des

partisans d’une relativité

mesurée (aboutissant cependant à quelque

quiétisme, quoique

portée vers une économie en tout effort ou moyen).

|

|

(1) J. Bédier et P. Hazard,

Histoire

de la littérature française,

Larousse, Paris, 1924, p. 51.

(2)

Op. cit.,

p. 50.

(3)

Op. cit.,

p. 51.

|

Cet axe absolutisme/quiétisme,

oscillant sur lui-même, pouvait susciter, comme le suggèrent l’antagonisme

des conduites entre Bossuet et Fénelon, des révérences marquées envers les

notables,

renfermés dans leurs titres, ou le respect de chaque

personne globale,

reconnue dans ses droits, de même qu’une inclination à un

centralisme

unificateur (ultérieurement jacobin) ou bien à un

régionalisme plus

ou moins tempéré (et qui pourrait être girondin). Nous nous y retrouvons

encore ! |

| |

4

Ordre et liberté

Avec le XVIIIe

et le XIXe siècles, ces couples

d’oppositions orthogonales

tradition-modernité (du chapitre 2) et

universalité-relativité (du précédent) allaient pouvoir développer leurs

intrications contradictoires, diversifiées encore selon d’autres

antagonismes diagonaux, qui pourraient se modérer ou s’exacerber entre des

conceptions de l’ordre

lié à une légitimation

et les aspirations de

liberté s’associant à la

laïcité ; entre un

retour à la nature

rejoignant une éthique

et le développement des

techniques

couplées à la recherche,

et préparant l’industrialisation. La complexité s’accroissant,

concédons-nous encore la prothèse de graphes !

État ou raison, peuple ou sentiment

Sous la pression des idées et en raison de l’évolution des

moeurs, le XVIIIe siècle

aidant, l’axe diagonal ordre-liberté oscillerait, en effet, entre des

préférences accordées à l’État

ou au peuple,

ou entre le primat assuré à la

raison ou au

sentiment. De même, l’axe nature-techniques pouvait vibrer

entre une importance accordée à la

psyché

individuelle ou une attention concentrée sur les

comportements

observables, ou également entre une accentuation des

relations

existentielles opposées à la rigueur des

savoirs.

À la faveur des débats (ai-je besoin de rappels

descriptifs ?), les polarisations pouvaient enfin se fixer en antagonismes

durs : cléricalisme- laïcisme,

pour l’axe ordre-liberté ;

moralisme-scientisme, pour l’axe nature-techniques. Ces remous

d’oppositions sont symbolisés dans le graphe no

3, intitulé « Oppositions oscillantes et croisées». Et

cependant, « elles tournent » !... Et nous ?

|

| |

|

| |

|

| |

Mais il nous est possible, avant de nous reporter aux

justifications et illustrations historiques (comme nous l’avons fait

précédemment avec Bossuet et Fénelon), de schématiser encore les voies

moyennes des couples d’oppositions et celles de leurs extrémismes selon

deux octogones : dans le souci d’éclairer l’imbroglio des conflits où nous

excellons et qui s’enchevêtrent habituellement dans nos mouvements

d’opinion (selon le jeu d’une « Roue de la fortune » ?).

Allons-y avec les premiers octogones, au graphe no

4. En jouant avec lui, il faudra nous résoudre à observer la

croissance complexe de nos contradictions et l’émergence simultanée de

vrais et faux conflits, comme de leurs effets bénéfiques ou pervers :

ceux-ci et ceux-là sont d’autant plus majorés que les positions des

acteurs multiples ont été ou sont davantage extrémisées. Et il nous faut

toutefois observer qu’en notre doux pays, il y a toujours autant de

chances pour l’expression d’extrémismes qu’il y a de grâces pour maintenir

un équilibre moyen mais provisoire, incessamment menacé ou, à tout le

moins, vilipendé ! |

| |

|

| |

|

|

(1) G. Snyders,

La Pédagogie en

France aux XVIIe et XVIIIe siècles,

PUF, Paris, 1965,

p. 420.

(2)

Ibid.,

p. 282.

(3)

Ibid.,

p. 282.

(4) D. Hameline,

Courants

et Contre-courants dans la pédagogie contemporaine,

op.

cit. ,

pp. 16 et 17.

(1)

Ibidem,

p. 17.

(2) G. Snyders,

op. cit.,

p. 174.

(3)

Ibid.,

p. 192.

(4)

Ibid.,

p. 277.

|

Aujourd’hui comme hier

Égalitarisme versus

élitisme

Si nous revenons aux débats (ou ébats) historiques,

Georges Snyders nous fait observer, en ce qui concerne l’axe de la

référence conflictuelle Anciens-Modernes et ses fluctuations multiples,

notamment pessimisme-optimisme : «

Le thème autour duquel a semblé

se centrer toute l’éducation traditionnelle, c’est la corruption du monde

– d’où ces institutions de défiance, de surveillance, d’isolement sur

lesquelles nous avons si longuement insisté. L’éducation nouvelle veut

faire confiance à la nature, à la société et à

l’enfant

»

(1),

et donc à la liberté.

En méfiance et fermeture ou ligatures sociales plus ou

moins radicales d’un côté, ou en confiance à la modernité et adhésion aux

Lumières d’un autre, l’enjeu pessimisme-optimisme allait se prolonger et

se signifier multiplement au XVIIIe

siècle. Le mouvement des idées, en phase avec les encyclopédistes,

poussait à rejeter les visions négatives portées sur l’homme et sa nature

peccamineuse. « Non,la nature

ne nous fait pas méchants »

(2), put écrire

Diderot à Sophie

Volland.

Voltaire, pour sa part, dans le

Dictionnaire philosophique,

à l’article « méchant », assura : «

L’homme n’est point né

méchant ; il le devient, comme il devient malade », ajoutant

que « ceux qui sont à la

tête, étant pris de la maladie, la

communiquent

»

(3).

Où l’on voit qu’il ne s’agissait pas de laisser imputer la

faute à Voltaire,

comme dans la chanson, mais plutôt au

pouvoir, et donc

bientôt aux notables

et à l’État

opposés aux personnes et au peuple.

Toutefois, Daniel Hameline peut souligner, du côté du

pouvoir, une tentative de mesure optimiste, en vue d’une « révolution »

sociale, émancipatrice, mais tout autant restrictive ! en 1775. À cette

date, Turgot, ministre de Louis XVI, lui remet un mémoire où il réclame,

de manière pressante, l’établissement d’une Éducation nationale, couvrant

l’ensemble du territoire français de l’époque et toutes les classes de la

société : « Je crois ne

pouvoir rien vous proposer de plus avantageux pour votre peuple que de

faire donner à tous vos sujets une instruction qui leur manifeste bien les

obligations qu’ils ont à la société et à votre pouvoir qui les protège,

les devoirs que ces obligations leur imposent, l’intérêt qu’ils ont à

remplir ces devoirs pour le bien public et le leur

propre.

»

(4)

Optimisme ouvert donc, mais contrôlé par les obligations

et devoirs bien cadrés, en respect aux

notables et à l’État.

« La vocation moderne

d’instruire naît donc, constate Hameline,

dans l’équivoque

du double langage de la modernité.

Le surcroît d’émancipation que

les modernes vont passionnément et obstinément requérir, a partie liée

avec le surcroît d’encadrement dont ils se montreront les inlassables

organisateurs.»

(1)

Égalitarisme ? Encadrement ?

Au travers et au-delà de la nuit du 4 août et de la

proclamation des droits de l’homme, les objections et dénégations

réciproques se cristalliseraient progressivement dans la controverse entre

les pôles élitisme

et égalitarisme

qui se perpétuerait de la fin du

XVIIIe siècle à nos jours,

comme on le verra ci-après.

Pluralisme

versus

identitarisme

Mais dans la mesure où l’homme était reconsidéré dans son

individualité, au sein d’une nature respectée dans sa diversité régionale

et mondiale (La Fayette, Chateaubriand), l’enfant a pu être aussi

réhabilité. Il était temps !

À l’encontre des propos du sage Bérulle, au

XVIIe siècle, identifiant

chaque enfant à un « état le

plus vil et le plus abject de la nature humaine, après celui de la

mort

» (2),

au rebours des assertions méprisantes de La Fontaine («

Je ne sais bête au monde pire

que l’écolier, si ce n’est le

pédant

»

(3)),Voltaire

affirmerait : « Assemblez

tous les enfants de l’univers, vous ne verrez en eux que l’innocence, la

douceur et la

crainte.

»

(4)

Et Diderot, soucieux de

pluralisme, put

renchérir, louant dans l’enfance un élan direct de la nature : «

Sortis des mains de la nature,

ils doivent rester divers et garder l’empreinte de leur originalité

propre.

»

(4)

Cette justice rendue à l’enfance pourrait apparaître

définitive : mais il restait la reconnaissance en chacun de sa

singularité. Celle-ci ne fut pas toujours prise en compte, en raison d’une

tendance à réduire la variété des jeunes personnalités par une sorte d’identitarisme

(plus ou moins jacobin) en opposition à un

pluralisme

(quelque peu girondin). On verra que le conflit entre ces deux positions,

qui fut souvent souterrain, a pu apparaître de plus en plus décisif de nos

jours, notamment en matière d’éducation, interférant sur la polémique

confusionnelle entre égalitarisme et élitisme : dans la mesure où

l’égalité (dans les attentes, les exigences et les contraintes opposées

aux individus) fut souvent interprétée de façon restrictive en terme

d’identité modèle, escamotant les différences entre les élèves au bénéfice

de quelques happy few,

et créant par suite une catégorie d’individus non conformes, voués en

conséquence à l’échec,

à l’exclusion.

De la sorte, le futur « différentialisme », c’est-à-dire

le pluralisme des

possibilités ouvertes aux individus, aux jeunes en particulier, comme aux

régions, était dès le départ largement contredit et combattu: au bénéfice

de la sélection reproductrice

d’élites conformes. Définir de façon accentuée des

identités revint

nécessairement à séparer de façon plus ou moins catégorique, en

absolutisation, des catégories distinctes, complètement séparées les unes

des autres, et hiérarchisées aux dépens d’une égalité des chances et des

prises en considération. Et de nos jours !...

|

|

(1)

Rapport et

Projet de décret sur l’organisation générale de l’Instruction publique,«

OEuvres », tome VII, p. 451.

(2)

Ibid.,

p. 452.

(1)

Ibid.,

p. 453.

(2) Il précise dans ses

Moyens

d’apprendre : «

Il faudra exercer les élèves

sur un certain nombre d’exemples, et leur faire ensuite observer eux-mêmes

ce principe général qui est commun à chaque exemple particulier, afin qu’ils

le découvrent en quelque sorte par leur propre réflexion. Ensuite on les

conduira à l’énoncer eux-mêmes

», « Induction, sens »,

in

:

Écrits sur l’Instruction

publique,

I, Edilig, Paris, p. 283.

(3) Cité par A. Prost,

Histoire

de l’enseignement en France (1800-1967),

Armand Colin, Paris, 1968, p. 13.

(1) Napoléon,

Vues

politiques, présentées par A.

Dansette, Fayard, Paris, 1939, p. 196. Voir également, p. 208 : «

Pour faire prospérer les

manufactures nationales, il faut les protéger par des lois prohibitives :

beaucoup de lois, encore plus de règlements, voilà les moyens de gouverner.»

(2)

Ibid.,

pp. 23 et 24.Voir, en écho, les propos de Talleyrand en 1791 : «

La langue de la Constitution et

des lois sera enseignée à tous : et cette foule de dialectes corrompus,

derniers restes de la féodalité, sera contrainte de disparaître

», cité

in

Dominique Julia,

Les Trois Couleurs du tableau

noir. La Révolution, Belin,

Paris, 1981.

(1)

In

:

Émile ou De l’éducation,

introd. et notes par F. et P. Richard, Garnier, Paris, 1961, p. 26.

(2)

Ibid.,

p. 26.

(3)

Ibid.,

p. 21.

(4) Voir P. Chaunu,

La Civilisation

de l’Europe des Lumières,

Flammarion, Paris, 1982, p. 303 (1re éd., 1971).

(1) Cité par Marion Coulon

in

:

L’Éducation telle qu’elle fut,

ministère de l’Éducation nationale et de la Culture, Bruxelles, p. 369.

(2) E. d’Ors,

Du baroque,

Gallimard, 2e éd, 1968, p. 48.

(3) E. d’Ors,

op. cit.,

p. 50.

4) H.Wölfflin,

Renaissance et

Baroque,

trad. en « Livre de Poche », p. 143.

(5)

Ibid.,

p. 159.Voir également, Germaine Bazin, notant le besoin d’une sorte de vol

dans l’imaginaire « en

contraste avec le progrès fait avant le XVIIe et le XVIII e siècles par le

positivisme dans les sciences exactes – et bientôt aussi dans les sciences

morales ». Et l’auteur de

Baroque et Rococo

ajoute : «

Aucune civilisation artistique

n’a été aussi fertile en contradictions, en paradoxes.

» Trad. de l’anglais

Baroque and Rococo,Thames

and Hudson, 2e éd. Londres, 1985, p. 10.

1) V. Hugo,

Cromwell,

Flammarion, Paris, 1968, p. 69.

(2)

Ibid.,

p. 79.

|

5

École des

notables et École du peuple

C’est ce que l’on voit apparaître, dès la Révolution, dans

les positions opposées défendues, à quelques années de distance, par

Condorcet en 1792, dans son

Rapport et Projet de décret sur l’organisation de l’Instruction publique

à l’Assemblée nationale, d’une part, et par Destutt de Tracy,

chef des idéologues (dont faisait partie Cabanis), pour le Comité de

l’Instruction publique, sous le Directoire.

Égalité et pluralisme

Le Rapport

de Condorcet contient des vues équilibrant le principe

d’égalité et celui de pluralisme, marquant ainsi les évolutions qui se

sont effectuées de nos jours, en dépit de tous les débats. «

Nous avons pensé que notre

premier soin devait être de rendre d’un côté l’instruction aussi égale que

possible, aussi universelle, de l’autre aussi complète que les

circonstances pouvaient le permettre ; il fallait donner à tous également

l’instruction qu’il est possible d’étendre sur tous : mais ne refuser à

aucune portion des citoyens l’instruction plus élevée qu’il est impossible

de faire partager à la masse entière des

individus.

»

(1)

Le pluralisme conjugué à l’égalité est, encore renforcé

par son application à tous les âges, dans la voie d’une prémonitoire

formation continue : « Nous

avons observé que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au

sortir de l’école, qu’elle devait embrasser tous les âges, qu’il n’y en a

aucun où il ne fut possible et utile

d’apprendre.

»

(2)

Rejetant toute ségrégation en raison des origines sociales

et culturelles, Condorcet précise encore : «

Nous avons cru que la

puissance publique devait dire aux citoyens pauvres :“Si la nature vous a

donné des

talents, vous pouvez les

développer, ils ne seront perdus ni pour vous, ni pour la

patrie”...

» (1)

Condorcet donne l’exemple : grand mathématicien, il rédige une méthode

simple pour initier les débutants, sous le titre

Moyens d’apprendre à compter

sûrement et avec facilité (édité posthume en 1799, réédité

récemment par les éd. ACL). Il faudra deux siècles (seulement ?) pour que

soient réalisées ses vues égalitaires. Partiellement ! Et sa prise de

position pour un courageux didactisme sera oubliée par ceux mêmes qui se

réclament de lui !

(2)

Élitisme et identitarisme

En revanche, la discrimination socio-économique est

invoquée par Destutt de Tracy pour distinguer irrévocablement

deux systèmes complets

d’instruction qui n’ont rien de commun l’un avec l’autre. La

conception conservatrice de ces deux systèmes, par une identification

rigide des individus à deux

classes d’hommes, pérennise les inégalités et dégrade les options

pluralistes : « Les hommes de la

classe ouvrière ont bientôt besoin du travail de leurs enfants ; et les

enfants eux mêmes ont besoin de prendre de bonne heure la connaissance et

surtout l’habitude et les mœurs du travail pénible auquel ils se

destinent... Il faut qu’une éducation sommaire, mais complète en son

genre, leur soit donnée en peu d’années et que bientôt ils puissent entrer

dans les ateliers ou se livrer aux travaux domestiques ou ruraux... Ceux

de la classe savante au contraire peuvent donner plus de temps à leurs

études ; et il faut nécessairement qu’ils en donnent davantage ; car ils

ont plus de choses à apprendre pour remplir leur destination, et des

choses que l’on ne peut saisir que quand l’âge a donné à l’esprit un

certain degré de développement...Voilà des choses qui ne dépendent

d’aucune volonté humaine ; elles dérivent nécessairement de la nature même

des hommes et des

sociétés.

»

(3)

Nature intangible, nécessité durcie, élitisme clos par la

pulsion identitaire, ordre ségrégatif : ces référents se retrouvent,

explicitement ou implicitement (sinon cachés...), dans des propos

contemporains, après avoir traversé le

XIXe siècle, renforçant une position de

légalisme ou

républicanisme, qui

entrerait en conflit ouvert avec le développement d’un

démocratisme, lequel

s’appuierait aussi bien sur l’expansion des savoirs que sur les

aspirations de liberté ! Il est suggestif que les propositions de Destutt

de Tracy aient été formulées au temps du Directoire, an

IX.

Légalisme et classicisme

Car le terme de

Directoire est déjà significatif. Au sortir des péripéties

révolutionnaires, une urgence de légalité unificatrice s’était faite

sentir. Elle trouva ensuite en Napoléon son accomplissement : il en

fixerait les idées.

Dans une lettre à Villemain sur l’enseignement de

l’histoire, en 1812, il préciserait : «

Il faut faire remarquer le

désordre perpétuel des finances, le chaos des assemblées provinciales, les

prétentions des parlements, le défaut de règle et de ressort dans

l’administration, cette France bizarre, sans unité de lois et

d’administration, étant plutôt une réunion de vingt royaumes qu’un seul

État : de sorte qu’on respire en arrivant à l’époque où l’on a joui des

bienfaits dus à l’unité des lois, d’administration et de

territoire.

»

(1)

On respire ! L’empereur justifierait plus clairement

encore, à Sainte-Hélène : «

Même organisation judiciaire, même organisation administrative, mêmes lois

civiles, mêmes lois criminelles, même organisation d’impositions : le rêve

des gens de bien de tous les siècles se trouve

réalisé.

»

(2) Le rêve, en

direction du démocratisme,

de quelqu’impérialisme

tempéré !

Centralisation, unité, poussées identitaires (mêmes),

élitisme (les gens de bien),

ordre jacobin et recherche de légitimation, le pôle du

légalisme ainsi

situé s’opposa de façon obvie au pôle du

démocratisme qui

requiert le pouvoir d’assemblées

provinciales, des libertés

parlementaires,

des solutions pluralistes.

À mi-chemin entre légalisme et démocratisme, en quelque

centre, mais oscillant d’aventure vers le légalisme, sans doute

trouverait-on le palier d’un

républicanisme. Mais le

démocratisme

porterait plus vivement vers une prise en considération véritable du

peuple et des sentiments qui le traversent. On retrouve bien, de nos

jours, de telles oscillations !

Cependant, la mise en valeur de ces sentiments mêmes avait

déjà tellement animé la fin du XVIIIe

siècle qu’il en était résulté un trouble profond, typique de nos

hésitations incessantes, et qui apparaît de façon étrange à propos de

Rousseau et du mouvement d’idées qui s’accomplira dans le romantisme.

Sensibilité et baroquisme

Si nous revenons, en effet, à l’auteur du

Discours sur l’origine de

l’inégalité et du

Contrat social mais aussi de l’Émile

ou De l’éducation, on sait que cette dernière oeuvre fut

condamnée dans toutes les grandes villes et fut accueillie par une

hostilité générale, même de la part des encyclopédistes.

Ceux-ci lui reprochèrent de remplacer les

Lumières par les

puissances affectives

et les effusions mystiques. Diderot regrettait le galimatias de la

Profession de foi du vicaire

savoyard au coeur de l’Émile,

et il devait traiter son ancien ami d’homme «

excessif, ...

ballotté de l’athéisme au

baptême des

cloches

»

(1).

Madame du Deffand s’indigna : «

Jean-Jacques m’est

antipathique ; il remettrait tout dans le chaos ; je n’ai rien vu de plus

contraire au bon sens que son plat

Émile.

»

(2) Plus

conciliante, Madame de Staël écrirait en 1788 : «

On serait heureux d’avoir Émile

pour fils

»

(3),

tout en faisant plus tard des réserves sur l’éducation

négative préconisée paradoxalement par Rousseau...

Il faut dire que celui-ci avait déjà l’expérience de

quelque irruption sur la scène des conflits contre la tradition et les

rationalités plus ou moins classiques, ayant notamment déclenché par sa

Lettre sur la musique

française, en 1753, ce qu’on convint d’appeler la

querelle des

Bouffons

(4).

Les contrastes et les paradoxes qu’il mettait en vive

lumière contredisaient trop directement les valeurs apaisantes et

rémanentes du classicisme, toujours insistantes, et abondaient du côté

d’un renouveau de baroquisme qui se développerait avec le romantisme.

En préparation de celui-ci, dès 1784, Bernardin de

Saint-Pierre, auteur célèbre de

Paul et Virginie, qui parut en 1789, évoquait à son tour une

école qui soit « un lieu

charmant comme leur âge ». Celle-ci serait ouverte à tous les

enfants sans exception ; on en exigerait seulement la plus grande

propreté, « ne fussent-ils

d’ailleurs revêtus que de lambeaux recousus. On y verrait l’enfant de

l’homme de qualité, conduit par son gouverneur, arriver en équipage, et se

placer près de l’enfant d’un paysan, appuyé sur son bâtonnet, vêtu de

toile au milieu même de l’hiver... Ils apprendraient alors l’un et l’autre

à se connaître avant de se séparer pour toujours. L’enfant du riche

s’instruirait à faire part de son superflu à celui qui est souvent destiné

à le nourrir toute sa vie de sa propre

nécessité

»

(1).

Contrastes accueillis ! Et ferveur donnée au sentiment. Lycée «

light »?

Dans son essai sur le baroque, l’Espagnol Eugenio d’Ors

observait « Combien a

été décisive l’influence exercée un jour par le roman Paul et

Virginie sur la sensibilité

et sur la sensualité de ses

contemporains.

»

(2)

Paradoxalement « la valeur

attribuée aux descriptions botaniques du roman fut si grande, qu’elle put

bientôt porter l’auteur à l’Académie des sciences et à la direction du

Jardin des plantes. Tout le monde se grisait de ces élixirs d’amour et de

paysage, de pureté virginale et d’enfance morbide. [...]

Le peintre Horace Vernet

trouva dans cette lecture le secret du sentiment du paysage.

[...] Les mêmes esprits qui,

moins disposés ou plus froids, avaient résisté à la prédication

philosophique de Jean-Jacques, se virent enfin vaincus dans leur coeur par

ce prêche plus dissimulé, et en même temps plus

accessible.»

(3) Un

tel effet culturel et social s’explique dans la conception du baroque du

Suisse alémanique Wölfflin : «

Le baroque n’offre nulle part

achèvement, apaisement ou quiétude de l’être, mais il apporte toujours

l’inquiétude du devenir, la tension de

l’instabilité.

»

(4) Et il

précise encore : « Le baroque

ne craint ni les proportions impures ni les dissonances dans l’accord des

formes.

»

(5)

Effet de masse, accélération du mouvement,

poussée vers le haut

justifiant des élans de sublimation, mise en porte à faux des

régularités, renforcement de l’expression plus libre, fantaisies copiées

sur une certaine perception de la

nature, gratuité,

imagination, éventuellement

trompe-l’oeil, les caractéristiques du baroquisme seront

synthétisées en 1827 dans le « Manifeste du romantisme » que fut la

célèbre préface de Cromwell,

par Victor Hugo : la poésie «

se mettra à faire comme la

nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l’ombre à

la lumière, le grotesque au sublime, en d’autres termes, le corps à l’âme,

la bête à

l’esprit

»

(1),

se situant ainsi dans «

l’harmonie des

contraires

»

(2).

Classicisme

versus

baroquisme

On sait assez que les classiques conçurent les propos

romantiques, notamment à l’occasion de la bataille d’Hernani,

comme une déclaration de guerre. Il y eut de vraies luttes.

Les aspects libertaires et l’esprit de contradiction, sur

lesquels se fondait le romantisme, comme forme du baroquisme, paraissaient

mettre en péril le monarchisme classique, dès le 21 février 1830, comme

cela s’actualisa pendant les journées de Juillet (et ultérieurement...).

Celles-ci ouvraient alors la voie au « palier » du

parlementarisme ou

oligarchisme,

lequel, avec ses soubresauts et ses volutes conflictuels, pouvait

provoquer en retour la croissance du pouvoir étatique vers le

républicanisme pur

et dur. Celui-ci, appuyé sur le légalisme, devait entraîner, au passage, à

établir une institution d’éducation et d’instruction qui ne relevât que de

lui seul : il ne pouvait s’ensuivre qu’une compétition de plus en plus

vive entre milieux intellectuels ou rationalistes et milieux cléricaux,

souvent bizarrement réunis ou opposés selon leurs choix en faveur des fils

de notables ou des enfants du peuple.

Mais ce républicanisme pouvait à son tour basculer sur un

impérialisme :

comme Napoléon III, féru de ce qu’il appela le « césarisme démocratique »,

nous en fit la preuve, en deux coups d’État successifs du 2 décembre

(1851-1852) ! Victor Hugo partit... Plus tard, la République de Weimar

confirma...comme on l’a vu au cours du

XIXe siècle, jusqu’à nous !

Mais il serait possible, avant de

continuer notre parcours exploratoire (initiatique ? !), de réunir dans un

troisième octogone les pôles d’opposition des deux rectangles que nous

venons de voir émerger : pluralisme et égalitarisme face à élitisme et

identitarisme d’une part ; légalisme et démocratisme, avec classicisme et

baroquisme d’autre part, en observant qu’ils se placent naturellement aux

sommets de deux carrés (légalisme, égalitarisme, démocratisme, élitisme ;

classicisme, pluralisme, baroquisme, identitarisme) dont les diagonales

expriment les plus fortes oppositions. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

La régularité des dessins ne doit pas nous masquer les

torsions et distorsions possibles dans l’équilibre des antagonismes mis en

flèches sur ces dites diagonales, non plus que les disruptures (violences,

guerres) qu’ils peuvent provoquer. Au cœur de l’octogone, il nous a donc

fallu situer un rectangle de concentration des tensions qui viennent,

comme on l’a rappelé, se signifier en

monarchisme,

parlementarisme

(ou oligarchisme),

républicanisme, et

impérialisme (ou

dictature) : à quelque mi-chemin entre les sommets de l’octogone

(légalisme et démocratisme ou classicisme et baroquisme).

En ce rectangle symbolique, on se place loin de «

l’harmonie des contraires » ! Et en son centre noir, on peut situer le «

trou noir » des totalitarismes, en dégénérescence extrême mais

tendancielle, comme nous l’a douloureusement appris l’histoire tragique

qui s’est imposée au monde depuis le milieu du

XIXe siècle jusqu’au milieu du

XXe siècle.

Nous ne pouvons oublier, en jetant un coup d’oeil sur ce «

mandala» simpliste, comment, rapprochées, concentrées, les oppositions se

sont durcies. La compression extrême de leurs antagonismes n’a trouvé sa «

détente » que dans l’explosion de violences, de haines, de guerres.

Car l’identitarisme s’est suraccentué en la forme de

nationalismes

belliqueux et de l’antisémitisme. L’élitisme s’est rassuré dans le soutien

du colonialisme et

des répressions. L’égalitarisme a pu se durcir dans une dictature du

prolétariat et la poursuite de la

lutte des classes.

Le pluralisme a pu se perdre dans quelque anarchisme ou

extrémisme ; le

classicisme s’inversa en xénophobie ou en style imposé (kitsch !). Ce

siècle, fait de deux demi-siècles, a été « le siècle classique de la

guerre », prophétisé par Nietzsche, mais hélas ! aussi celui du « génocide

» et de « l’univers concentrationnaire ».

Au-delà de ce temps extrême de fer et de sang, cet

octogone et ses contractions suggérées nous incitent, cependant, à faire

une récapitulation des chances de polémique et de discorde qui ont culminé

en lui (et que les graphes successifs avaient provisoirement fixées).

La multiplicité de nos positions possibles se dispose en

France, si vous en acceptez la complicité, sur une vibrante roue de nos

antagonismes (graphe no 6),

laquelle peut osciller et tourner à notre gré : selon les occasions et,

comme le fait bien savoir notre actualité, suivant la persistance de nos

humeurs, plutôt amères qu’amènes !

|

| |

|

| |

|

| |

Je risque l’hypothèse que certains lecteurs y trouveront

de l’intérêt ou du moins de l’amusement, en forme de pause avant la

reprise de nos considérations austères.

Ne peut-on, en effet, sur cette roue animée de mouvements

ou oscillations aléatoires, situer l’imbroglio des positions antagonistes

prises par les divers acteurs de la vie sociale, éducative, philosophique

ou politique, à tout le moins, de notre pays ? Les mêmes qui se drapent

dans une idéologie dite de gauche, se trouveront en passion de laïcisme ou

de scientisme mais en même temps, et contradictoirement, en obsession

d’élitisme et d’absolutisme ou d’identitarisme. D’autres, réputés de

droite et cléricaux, se préoccuperont, d’aventure, de pluralisme et

d’innovations progressistes, d’égalitarisme et d’optimisme. On trouvera,

en France, des défenseurs du classicisme et du légalisme à gauche,

conservateurs et pessimistes quoique en flirt avec le républicanisme, de

même qu’au centre ou à droite des adeptes du démocratisme et du

baroquisme, progressistes et joyeux. Ne peut-on même attendre n’importe

quel mélange ? N’en avez-vous pas trouvé ?

Et vous-même, en quels secteurs disjoints et

contradictoires vous placeriez-vous ? Plus encore, ne pouvons-nous suivre,

dans leurs remous et méandres, le cours de nos élans et de nos stagnations

ou restaurations ? ! Mais que d’« ismes » !

|

|

(1) L’adjectif revient au verbe

agressif de Léon Daudet qui en fait l’argument d’un livre paru en 1922 et

relance ou amorce la complainte de la déploration, familière à nombre

d’intellectuels de toutes tendances : «

Quelle est la part de la

Renaissance, dans l’esprit et le corps du XIXe siècle français ? Presque

nulle. L’ignorance s’y répand largement par la démocratie et elle gagne

jusqu’au corps enseignant, par le progrès de la métaphysique allemande, si

bien que le primaire finit par influencer le supérieur, ce qui est le signe

de toute déchéance »

in

:

Le Stupide XIXe siècle,

Nouvelle Librairie nationale, Paris, 1922, p. 20.

(2) Cité par R. Jacquenod,

in

:

Promotion 2000,

Sylvie Massinger, Paris, 1983, p. 159.

(1) Antoine

Prost a observé dans une étude dense, parue en 1986, deux phases dans la

démocratisation : « Je

crois avoir montré que la démocratisation a progressé jusqu’au début des

années 1960, dans une structure scolaire pensée par des conservateurs avec

une volonté proprement réactionnaire de défense et illustration des

humanités, alors qu’au contraire, les réformes de 1959, 1963 et 1965, qui

voulaient assurer l’égalité des chances devant l’École et la démocratisation

de l’enseignement ont, dans les faits, organisé le recrutement de l’élite

scolaire au sein de l’élite sociale

»,

in

:

L’Enseignement s’est-il

démocratisé ?, Seuil, 1986,

p. 201. Six ans plus tard, Antoine Prost mettra en évidence, à partir de ces

mêmes années 1960,l’enlisement des orientations gaulliennes et leur

inversion sous l’effet de ralentissement de la conduite des affaires de la

France par Pompidou (Éducation,

Société et Politiques, Seuil,

1992, p. 104). La démocratisation néanmoins a pu repartir.

(1) Jean-Noël Luc,

La Statistique

de l’enseignement primaire, XIXe-XXe siècles,

Économica- INRP, Paris, 1985, p. 130.

(2) D’après Jean-Noël Luc,

ibidem, p. 179 – Paul Gerbod

donne même, pour 1900, des chiffres plus élevés (intégrant sans doute les

effectifs de jeunes enfants dans les salles d’asile ?).

(1) P. Albertini,

L’École

en France, XIXe-XXe siècle,

Hachette, Paris, 1992, p. 8. L’auteur ajoute en dépit des vicissitudes : «

Le XIXe siècle est dans

son entier le siècle de l’alphabétisation féminine.

»

(2) A. Prost,

Éducation,

Société et Politiques,

Seuil, Paris, 1992, p. 49.

(3) Cité par J. Georges, « Généalogie

des collèges »,

in

:

Des outils pour réussir au

collège,

CRDP, CRAP, 1986, p. 76.

(4) A. Prost,

Histoire de

l’enseignement en France,

Armand Colin, Paris, 1968, p. 32.

(5) Voir P. Gerbod,

La Vie

quotidienne dans les lycées et collèges au XIXe,

Hachette, Paris, 1968, pp. 96-97.

(1) F. Mayeur,

Histoire

générale de l’enseignement et de l’éducation en France,

tome III : De la

Révolution à l’École républicaine,

Nouvelle Librairie de France, Paris, 1981, p. 465.

(2) Cité

ibid.,

p. 470. Voir également, cité par P. Albertini

in

:

L’École en France, XIXe- XXe

siècle, Hachette, Paris,

1992, p. 56, le discours de V. Hugo à l’Assemblée en janvier 1850 contre la

loi Falloux : « Je ne

veux pas vous confier l’enseignement de la jeunesse, l’âme des enfants...

»

(3) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 96.Voir également, F. Mayeur,

op. cit.,

p. 158, qui note qu’en 1930 les effectifs féminins dans le second degré

atteignaient seulement la moitié de ceux des garçons.

(4)

Ibid.,

p. 122.

(1)

Ibid.,

p. 122.

(2) Voir Jean-Noël Luc,

op. cit.,

pp. 12-14.

(1) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 128.

(2) F. Mayeur,

Histoire

générale de l’enseignement et de l’éducation en France,

op. cit.,

pp. 641-643.

(3) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 128.

(4) Voir P. Gerbod,

op. cit.,

p. 128.

(5) Voir P. Gerbod,

op. cit.,

p. 135.

(6) A. Prost,

Histoire de

l’enseignement en France,

Armand Colin, Paris, 1968, p. 56.

(7) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 128.

(1) F. Mayeur,

op. cit.,

p. 508.

(2) P. Gerbod.,

op. cit.,

p. 129.

(3) F. Mayeur,

op. cit.,

tableau p. 511.

(4)

Ibid.,

p. 510.

(5) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 136.

(6) Même s’il fallait avoir le bac ès lettres pour

s’inscrire au bac ès sciences.

(1) Gerbod,

op. cit.,

p. 141.

(2)

Ibid.,

p. 137.

(3) Cité par A. Prost,

op. cit.,

p. 223. Ibidem,

p. 227, l’auteur note que le véritable enseignement scientifique «

se donne à Polytechnique,

réorganisé sous le Consulat, au Muséum ou au Collège de France.

»

(4) Voir la passionnante étude faite

par C. Nique, dans

L’Impossible Gouvernement des

esprits, Nathan, Paris, 1991,

pp. 109 et sq.

(1) Voir Madame Guizot : «

L’enseignement mutuel est le régime constitutionnel introduit dans

l’éducation ; c’est la charte qui assure à l’enfant la part de sa volonté

dans la loi à laquelle l obéit.

» A. Prost,

Histoire de l’enseignement en

France,

op. cit.,

p. 217. Également, a

contrario, l’abbé Affre,

vicaire général d’Amiens : «

Nul rapport de respect et de

reconnaissance de la part de l’enfant : rien qui puisse lui inspirer ces

sentiments envers le maître, car ce maître ne lui apprend rien, ne lui donne

rien ; l’instruction est donnée par d’autres enfants. Il n’obéit qu’à ses

pairs...

Il est facile de voir combien

une telle méthode est vicieuse...

Quoi de plus propre à

nourrir leurs dispositions à l’ambition, à l’orgueil, à l’indépendance...

» (ibid.,

p. 126).

(2) P. Albertini,

op. cit.,

p. 21.

(1) A. Prost,

ibid.,

p. 119.

(2) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 124.

(3)

Ibid.,

p. 127.

(4)

Ibid.,

p. 125.

(1) A. Prost,

Histoire

de l’enseignement en France,

op. cit.,

p. 184.

(2) P. Gerbod,

op. cit.,

p. 125.

|

6

Le

stupide XIXe

siècle

Sur cette roue ou rose des antagonismes, au-delà du

romantisme, nos aïeux des bons (ou des

stupides

(1))

XIXe et

XXe siècles joueront, à leur

tour, la fortune de la France selon la permanence-alternance des conflits

et dépits nationaux, en matière de vie politique aussi bien qu’en formes

d’éducations. En douteriez-vous ?

Car les oscillations redoutables de nos humeurs nationales

se succèdent sans relâche, au long de notre histoire : balançant entre des

phases de réformes, amorcées par des fièvres extrêmes de mécontentement

(critiques ou révolutionnaires) touchant alternativement les élites ou les

masses excédées, suivies inéluctablement par des retouches sur des

restaurations (lesquelles s’accommodent, dans la France moyenne,

d’explosions démographiques ou d’opportunités économiques). «

La France ne vaut que par les

extrêmes, soupira Valéry,

mais ne dure que par les

moyens.

»

(2)

Nous savons, de la sorte, alterner des pulsions de liberté

ou d’innovation avec des rappels à l’ordre, des virulences progressistes

avec des véhémences traditionalistes (et isolationnistes ou xénophobes),

opposant, comme on le verra, les lettres et les sciences, les langues

anciennes et les langues vivantes ou la philosophie, l’élitisme ou

l’égalitarisme, mais également les options cléricales ou laïques. Il en

résulte une évolution aux temps nouveaux qui reste contenue, ralentie,

avec des pas en avant et des pas en arrière au rythme de quelque tango,

intégré dans notre génie latin, conservateur et rageur ! En politique et

en éducation, toujours quelque passion ! Mais jusqu’où ?

L’histoire accélérée des régimes, en France

Sans doute se souvient-on mieux (?) de l’histoire

alternative de nos régimes ou propositions politiques entre impérialisme

et monarchisme, parlementarisme et républicanisme. Après l’Empire, la

Restauration de 1815 a bien été surprise par la révolution de Juillet

1830, celle-ci ouvrant la voie à une ère philipparde et bourgeoise mais

interrompue (subséquemment!) par la révolution de 1848 et la courte IIe

République. Icelle République fut suspendue par l’avènement du

Second Empire, renversé aux temps dits par les revers et soubresauts de

1870 (guerre franco-allemande d’une part, Commune et répression de M.

Thiers de l’autre), faisant le lit de la IIIe

République. Avec l’intermède des Cent-Jours, sept changements de

régime (et même huit, en comptant le Consulat) en un siècle. Virtuosité

française !

La longévité précaire de la IIIe,

secouée par les Affaires et deux guerres mondiales, outre les expéditions

multiples, offrit une piteuse chance à une restauration, en 1940, par la

forme de l’État français, corrigée derechef, en 1944, par l’effet d’une

Résistance, d’où sortit une IVe

République bien parlementaire. Las! celle-ci fut vite altérée par une

instabilité ministérielle suraccélérée et une crise d’atermoiement

réactionnaire au mouvement inexorable de la décolonisation (au-delà d’un

Empire).

Advint, après celle de l’Indochine, la guerre (reconnue

comme telle ?) d’Algérie, entraînant le retour, dès 1958, du général de

Gaulle, instituant une Ve

République, plus présidentielle, mais ouverte au progrès social et

culturel. Néanmoins, la prospérité venue, une protestation indignée revint

par les événements (par nature, inattendus ; mais par sensibilité

nationale, inévitables ?) de 1968 : portée par les dérives conservatrices

du gouvernement Pompidou, une phase régressive s’imposa, réduisant la

démocratisation en éducation ou en partage de richesses, au bénéfice d’un

élitisme social

dominant(1).

Cela se fit en sorte que, par un juste retour du pendule, le pouvoir

revint en 1981, pour un temps et à un intermède près, au parti du

Mouvement, réputé égalitaire, et à la gauche solidaire mais bientôt

redivisée. En sorte que la « mi-temps » des années 1990 vit refleurir la

droite avant que le pendule ne se reporte vers la gauche pour la fin du

siècle...

Le pendule de nos oscillations continuerait-il à nous

porter en d’autres voies ? Normalement, reconnaissons que la France

fluctue selon la devise de son jacobinisme parisien, mais qu’elle a de

surprenants rétablissements (et donc pas de

mergitur) : autant

dire que Marianne a des hanches superbes assurant ses redressements, aidée

il est vrai par sa fidèle Madelon que d’aucuns appellent Administration et

d’autres Éducation !

Revenons dès lors à celle-ci et aux sinuosités serrées de

ses progressions, réformes et régressions, réciproquement provisoires.

Croissances et controverses dix-neuvièmistes

Le profil du XIXe

siècle est exemplaire en éducation. S’il contient la perpétuation

des controverses ainsi que des lenteurs dans les adaptations, il amorce

les explosions, quantitatives et qualitatives, du

XXe siècle. Quelles que soient,

en effet, les difficultés rencontrées pour traiter les statistiques alors

que le territoire national s’accroît (Nice et la Savoie, 1860) ou se voit

amputé (Alsace-Lorraine, après la défaite de 1870), mais aussi en raison

de l’instabilité saisonnière des élèves ruraux (pouvant donner lieu à une

double inscription annuelle) ou des âges d’accueil dans les écoles

(variables ou affectés par le travail souvent précoce des enfants de cités

ouvrières), les effectifs, au long du siècle, se sont multipliés en raison

d’une « demande sociale

accrue d’instruction, et la proportion d’enfants scolarisés augmente

irrégulièrement, mais

incontestablement »

(1).

Les effectifs arrondis des écoles publiques et privées

sont éloquents dans le premier degré : en 1830, 1400000 élèves ; en 1840,

2900000; en 1850, 3300000; en 1861, 4300000; en 1872, 4700000; en 1880,

5000000; en 1900, 5400000.

(2)

La démocratisation complète est pratiquement assurée au

début du XXe siècle dans le

premier degré : pour les garçons, et même en dépit des conflits, pour les

filles, avec un retard de

moins en moins marqué pour celles-ci. Dans son fameux discours

de la salle Molière, le 10 avril 1870, Jules Ferry donnait le ton : «

Il faut choisir, citoyens : il

faut que la femme appartienne à la science ou qu’elle appartienne à

l’Église.

»

(1)

Il n’en a pas été de même en fait de démocratisation pour

le second degré, en dépit des changements qui fondent l’École

républicaine.

Car, ainsi que l’observe, pour la fin du

XIXe siècle, Antoine Prost : «

Seule école, parce que

destinée à forger l’unité idéologique de la nation, l’école primaire de

Jules Ferry n’était pourtant pas l’école de tous. Une autre école existait

qui demeure payante quand celle-ci devient gratuite et qui accueille

surtout les enfants des classes supérieures de la société : l’enseignement

secondaire avec son école élémentaire. Jules Ferry hérite de cette

situation, mais il ne la modifie

pas.

»

(2)

Bien plus, il disjoignait la scolarisation des milieux

populaires et celle des enfants de notables et confirmait ce qu’avait

énoncé, au siècle précédent, Destutt de Tracy, dans un discours prononcé

un 13 juillet 1880, à la tribune de la Chambre des députés. «

Le devoir de l’État, en

matière d’enseignement, est absolu, il le doit à tous...

Mais, quand on arrive à