|

Chapitre 16 - Où l’on peut

chercher à exploiter d’autres domaines métaphoriques

Où le lecteur continue sa navigation, dans l’intérêt d’utiliser

des métaphores et des analogies pour soutenir les savoirs à

acquérir ou les comportements à exercer par des élèves ou

étudiants dans le cadre de leur formation scolaire et

universitaire.

Il

peut être productif d’approfondir cette métaphore, d’en

rechercher les suggestions pragmatiques et conceptuelles,

qu’elle nous invite à « filer ».

Les

points d’appui ? Le point d’appui est nécessaire pour qu’on

puisse appuyer sur sa solide consistance un levier dont on veut

bénéficier de la force qu’il peut nous apporter pour renforcer

notre action. Mais qu’est-ce que cette force ?

Toute pratique professionnelle, responsable, ne s’effectue pas

au hasard. Mais elle doit se soutenir, pour réussir notamment à

intéresser des élèves et à soutenir leur intérêt attentif, leur

possible « joie de connaître ». Il faut donc rechercher dans les

motivations l’attente des élèves, par l’emploi de ressources

choisies, des points d’appui de l’action d’enseignement : afin

de rendre efficace l’énergie qui est mise en œuvre pour

enseigner et former.

En

toute activité humaine, au fait, pourquoi a-t-on besoin de

point d’appui et de tant de forces ?

Pour l’enseignant, la réalisation automatique d’un travail

intellectuel est complètement abstraite, sans réalités humaines

et scientifiques. L’action ne peut être efficace si elle ne

prend pas appui sur des ressources imaginatives, des moyens

analogiques.

Mais revenons sur la métaphore du point d’appui. Elle est

naturellement liée à l’outil complémentaire, le levier. Une

commune mise en œuvre assure une multiplication des énergies,

mises en œuvre par l’individu qui tient le levier comme nos

images ci-après peuvent l’illustrer.

Force de levier

Force de levier

Le

« point d’appui » est lié à l’outil complémentaire qui est un

levier. Leur commune mise en œuvre assure une multiplication des

énergies sollicitées par l’individu qui tient le levier.

Rappelons que le levier est en équilibre quand la force motrice

et la force résistante sont inversement proportionnelles à leurs

bras de levier respectifs.

Le bras de levier est la distance entre la force en

question et le point d’appui.

La poids de la pierre est la force à vaincre; on l’appelle la

force résistante.

La force que le bonhomme déploie est la force développée par

l’utilisateur du levier; on l’appelle la force motrice.

La

force efficace de l’action entreprise dépend du choix, de la

place, du point d’appui sur le terrain. En enseignement, cela

veut dire les motivations. Et de la longueur du levier. Que

serait-il dans notre enseignement ? Le degré de la longueur :

l’expérience et la compétence ? La

force efficace de l’action entreprise dépend du choix, de la

place, du point d’appui sur le terrain. En enseignement, cela

veut dire les motivations. Et de la longueur du levier. Que

serait-il dans notre enseignement ? Le degré de la longueur :

l’expérience et la compétence ?

Les

difficultés exprimées par les collègues montrent bien que la

vision de leur action professionnelle est simpliste. Il y a des

efforts délicats, par rapport à des tendances d’inertie ou de

violences qui s’expriment. Savoir où placer ses forces pour que

l’action soit utile. Parfois, une indication, un mot, une

variété d’organisation, un recours à des localisations de

l’emploi des forces permet de résoudre la tension sans grand

effort. Moins en tout cas que de réprimer les forces à l’œuvre

en la contrant par autant de moyens inefficaces.

Progressons dans notre parcours

métaphorique, en visée professionnelle, selon l’escalade ou la

varappe

Progressons dans notre parcours

métaphorique, en visée professionnelle, selon l’escalade ou la

varappe

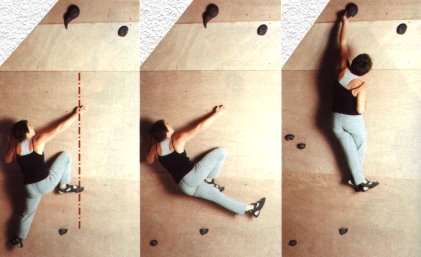

En escalade, ce n’est pas la peine de tant tirer sur les bras,

il faut pousser sur les pieds ! En escalade, plus on économise

son énergie, plus on a des espoirs d’aller haut. Il ne sert à

rien de forcer quand on peut passer en souplesse sans impatience

ni brusquerie risquée.

La technique permet au grimpeur de franchir la plupart des

obstacles, de trouver facilement le mouvement le mieux adapté au

relief, de composer avec tous les éléments de son corps, de

trouver au plus vite le point d'équilibre et d'enchaîner les

gestes avec un minimum d'efforts.

Cette technique suggère, analogiquement :

-

Dans tous les cas, avant de tenter un

mouvement, vérifiez que vous êtes bien équilibré.

-

Si vous vous sentez partir quand vous

décollez une main, inutile de forcer, revoyez vos appuis.

-

Il peut s’agir du choix de vos prises ou

de votre positionnement sur celles-ci.

L'assimilation de ces mouvements est plus ou moins longue, elle

peut durer de un mois à un an. En effet, un temps

d'apprentissage est indispensable avant d'acquérir le placement

idéal et la fluidité, puis les bonnes sensations. Variez les

mouvements, modifiez les points d'appui, sentez les

déséquilibres et corrigez-les...

Faites-en autant en enseignement ! Pensons que nos élèves ont

des pieds ! pour aller chercher des connaissances ; en CDI, sur

internet, en enquête dans l’environnement.

En quête, métaphorique !, de points d’appui, on peut penser, en

se reportant à l’architecture, si déterminé par ses appuis et

points d’appui, aux arcs-boutants des cathédrales par exemple

noble !

n

Inspirons nous d’abord de

l’architecture des cathédrales

Effectivement, le principe des points d’appui a nourri les

traités d’architectures depuis Vitruve ; les hommes ont constaté

recherché les solutions techniques, puis technologiques pour

élever plus haut et permettre de libérer un espace encore plus

grand.

La technicité a été grande à la période dite gothique, en fait

spécifiquement dans l’aire de la France « royale » : le « temps

des cathédrales » à la manière de Duby a d’abord été le temps

des audaces architecturales au service du pouvoir religieux.

La solution technique adoptée a consisté à reporter à

l’extérieur toute l’armature de la construction, à évider en

quelque sorte l’espace intérieur, pour en faire une nef

renversée inondée de lumière. Pour cela, la multiplication des

piliers-contreforts, renforcée par le poids des pinacles a

permis par arc-boutant successifs de procéder à des élévations

jusqu’alors jamais atteintes.

La maquette de la cathédrale de Notre-Dame de Paris permet de

visualiser d’un coup d’œil combien le système

piliers-arc-boutant constitue de fait un véritable exo-squelette,

rendant solidaire tout l’édifice, en annulant les forces entre

elles.

Il est tout à fait amusant de rapprocher la cathédrale de la

construction voisine sur la rive droite, mais de sept siècles

postérieurs : le Centre Pompidou. Pour une vocation par ailleurs

similaire, accueillir le plus grand nombre pour y célébrer

d’autres cultes, celui de la culture et de l’art contemporain,

les architectes ont retenu le principe médiéval de l’exo-squelette,

en reportant à l’extérieur l’armature de fer et de verre, sans

jamais la masquer… comme à Notre-Dame.

Pour nourrir notre propos, en le transposant à l’espace

d’éducation et de formation que constitue la classe, pour

l’appliquer au système professeur-groupe d’élèves, c’est donc en

multipliant les points d’appui, de fonctions différentes mais

complémentaires que l’enseignant peut s’assurer de libérer un

espace vaste et clair, une déambulation sans contraintes et une

vie durable pour tous.

Quels sont les arc-boutants, les pinacles que vous offrez à vos

élèves de manière que les espaces de pensée soient les plus

éclairés, les plus élevés ?

Puis, prenons des images, des

idées sur le style d’architecture néo-contemporaine aérienne

Puis, prenons des images, des

idées sur le style d’architecture néo-contemporaine aérienne

Le

Phaeno de Wolfsburg, édifié en 2004, ressemble à un oiseau

mythique bétonné avec son bec crochu et ses grandes pattes.

L’ensemble du bâtiment (un triangle) repose sur 5 cônes où sont

logées l’accueil, la boutique et le restaurant. L‘usage du béton

(dont le précurseur est Le Corbusier) autorise toutes les formes

et facilite l’utilisation de courbes, de forme géométriques

récusant les lois de la gravité élémentaire.

Le

triangle, un plan libre développé d'un seul tenant sur 5.900 m2,

permet de dégager entièrement l'espace d'exposition des 250

expériences ludiques et pédagogiques pour enfants et adultes.

. .

Le

ressort secret du Phaeno

(Wolfsburg), c’est le mouvement. Mais il faut bouger pour

actionner, déclencher et apprendre. La mobilité du corps

accompagne la mobilité de l’esprit. Le grand paysage de

l'architecte Zaha Hadid obéit aux mêmes règles. La jouissance de

l’espace accompagne la pédagogie. Le

ressort secret du Phaeno

(Wolfsburg), c’est le mouvement. Mais il faut bouger pour

actionner, déclencher et apprendre. La mobilité du corps

accompagne la mobilité de l’esprit. Le grand paysage de

l'architecte Zaha Hadid obéit aux mêmes règles. La jouissance de

l’espace accompagne la pédagogie.

Lourd et flottant, enveloppant et généreux, organique et dédié à

la science, ouvert et subtil, Phaeno fait vaciller nos

certitudes. Le dedans est le dehors, le verre pèse plus lourd

que le béton, l’absence de fonctions peut être une fonction.

Cette complexité aurait pu faire peur. C’est l’inverse qui se

produit. La position du bâtiment entre la gare et le la

passerelle de l'Autostadt, le rend incontournable.

L’architecture de Zaha Hadid (Prix Pritzker 2004) est une

architecture sculpturale. Elle crée des courbes insensées, des

formes indéfinissables. Beaucoup des ses projets ne voient pas

le jour, ils deviennent donc des oeuvres d’art à part entière.

Sa

construction peut être une belle image transposable à

l’enseignant. Elle est signifiante des possibilités de

construction intellectuelle, artisanale et concrète que nous

réserve l’avenir d’une civilisation en plein renouvellement : le

modernisme est dédié à l’éducation, aux sciences. Elle fait

miroir aux interactions des élèves et professeur, aux neurones

du paysage intérieur.

¾

Embarquons ! la métaphore

marine

Dans cette « navigation »

dans l’ouvrage et en exploration personnelle et collective au

gré amical des courants de cet ouvrage, et même jusqu’au centre

de cette « terra incognita » de notre profession

enseignante, nous vous proposons la métaphore du voilier

à bord duquel vous pourriez conjoindre ressources et points

d’appui.

Si vous avez au moins

une fois pratiqué la voile, sur un dériveur, vous connaissez

alors le principe du jeu entre forces et contraintes dans un

environnement aléatoire. De fait, le dériveur, par sa structure

et par votre action sur quelques appuis, se joue des

contraintes, voire parfois déterminismes naturels. Hegel parlait

à cette occasion d’une « ruse de l’Histoire »

en développant l’aspiration de ces premiers hommes qui prirent

la Mer contre toute Raison.

Et pourtant, vents et

courants sont pour la navigation des « ressources » qu’il

vous faut mobiliser grâce à la réalité d’un gréement et d’un

accastillage, autant de points d’appui.

Difficultés et

contraintes sont premières dans la navigation en mer : mais il

est possible de les utiliser pour vos objectifs, à condition de

savoir placer la dérive ou la quille, placer la voile dans la

direction utile, et notamment dans le sens contraire du vent,

dans l’inversion du vent.

Si

le goût de la Mer vous prend, il vous est loisible de connaître

la technique relative au voilier et à son équilibre ou

déséquilibre de forces.

Les

schémas techniques et l’analyse des forces en présence attestent

que ce sont bien les points d’appui, fixes telles que le

mat et la dérive, mais aussi l’action que vous engagez en

bordant la voile, qui provoquent le mouvement, selon la

direction et le cap que vous souhaitez. S’il advient une fois

qu’un point d’appui manque, votre route s’avère compromise, en

tout cas rendu bien difficile. Et vous perdez votre maîtrise de

la ressource que la Mer vous apporte.

Et

bien, il en sera de même pour votre système d’enseignement : il

vous importe de bien distinguer vos points d’appui, de les

maîtriser de manière experte pour jouer et profiter des

multiples ressources à votre portée.

On considère le voilier en

déplacement sur une direction rectiligne à vitesse constante,

celui-ci est en équilibre sous l'action de 3 forces : - P le

poids total du voilier . - F l'action du vent sur sa voile . -

R l'action de l'eau sur la coque . Ces 3 forces se trouvent

dans même plan Q , elles sont concourantes en un même point A

et leur somme géométrique est un vecteur nul .

Les expressions

nautiques sont intéressantes, telles que « mettre en panne »,

« prendre de l’allure », « être sous le vent »…mais aussi « être

au plus près « : cela peut se dire des élèves aussi bien que du

vent.

Mais on peut en guise d’appui, redescendre sur terre, et plus

précisément, de façon à accroître nos possibilités pratiques sur

« deux roues » en recherche d’équilibre.

Dynamique de l’équilibre, Le

« petit vélo »

Dynamique de l’équilibre, Le

« petit vélo »

La

pratique du vélo repose formellement sur quelques principes

simples : trois points d’appui (le guidon, la selle, les

pédales) et une dynamique du déséquilibre en mouvement

permettant au quidam de finalement progresser sur deux appuis,

les pneus sur le sol.

L’allégorie a été utilisée en posant les questions des appuis,

sur ce que fait un adulte ou un élève qu’il peut et souhaite

mettre en œuvre.

Elle est suffisamment plaisante pour développer plus avant le

concept et vous permettre ici d’identifier différents éléments

de votre propre système de pilotage. Ainsi, les points d’appui

de votre action enseignante peuvent être expliciter dans la

grande variété de leur nature.

Cette métaphore est tout aussi communicable aux élèves eux-mêmes

avec beaucoup de bonheur.

Quelques autres domaines

métaphoriques

Pour terminer, très provisoirement, notre évocation des recours

métaphoriques utilisables, nous vous lançons quelques pistes

tout justes défrichées ; ces différents domaines ou pratiques

sociales sont puissamment évocatrices pour saisir ce que

« ressources » et « points d’appui » peuvent emporter, rapportés

à notre domaine spécifique de l’éducation et de la formation

hors de la seule physique.

Il

n’y a pas de travail d’intelligence et de cultures qui ne puisse

s’appuyer sur les images et l’imagination. Même dans les

sciences les plus abstraites et les plus difficiles, on a essayé

d’explorer l’ensemble des potentialités et les points d’appui

sur lesquelles les progressions se sont effectuées

. Ou plus simplement, pour éveiller l’intérêt des élèves, en

utilisant des analogies recherchées en divers domaines

disciplinaires.

En chimie

Dans un laboratoire, sur sa paillasse d’expérimentateur, le

chimiste use bien d’outils comme l’agitateur, mais aussi

recherche un catalyseur pour provoquer, faciliter ou

observer une réaction ; il tente de stabiliser une

production et pour cela, s’appuie sur les indications d’un

doseur. En enseignement, on peut évoquer des rôles de

facilitateur, de réacteur subjectif dans un débat.

En agronomie

L’allégorie agronomique avec la « culture » fonctionne

parfaitement pour l’éducation, c’est un « classique ». Ainsi,

en procédures culturales, on peut préparer le terrain

d’un chapitre à étudier, on peut aussi faire des adjonctions

temporaires (eau ? semences ?) à un travail ou une étude en

cours (en parfois, en peine ou en manque). L’expert est attentif

aux rythmes de développement, à la germination,

à la croissance et au mûrissement des idées et des

savoirs qu’il peut recueillir en lui; il faut au bon moment

procéder à la récolte ou se décider à la mise en

jachère au risque d’épuisement du terrain ! Les vacances

sont justifiées !

En médecine

Le

médecin est sans doute le professionnel le plus proche de

l’enseignant, avec la limite, qui n’est pas la moindre, que dans

la relation au « patient », c’est une relation inter-personnelle ;

alors que l’enseignement se veut groupal. Quoique….. Le médecin,

praticien, dans son acte de la consultation, conduit de

pair l’entretien, prend des mesures calibrées par

l’entremise d’outils standardisés ; mais il peut

s’appuyer sur des technologies plus fines et plus appareillées

telles que la radiographie, ou l’oxygénation ;

parfois, on peut user de pratiques plus décalées, mais efficaces

comme l’acupuncture. Pour confirmer un diagnostic, il est

parfois nécessaire de procéder à un examen de laboratoire.

Enfin, dans une mesure de prévention des troubles identifiés, on

peut faire une prescription de diététique, Alors,

« diététique » pour les lectures prescrites.

Les Arts à la rescousse

Le

monde littéraire, tant romanesque que théâtral présente un cadre

tout aussi riche, comme si la classe présentait les mêmes

caractéristiques, à filer… : les personnages, les

caractères, l’intrigue, les contrastes

poétiques, les scènes, les éclairages, les

levers de rideau etc…

La

peinture possède des registres tout à fait comparables : le

parti pris du peintre, la composition du tableau, le

cadre de ce qu’on doit voir, la palette graphique

des couleurs, les techniques employées en référence à des

pratiques rehaussées par des artistes reconnus, etc…

Le

cinéma, nous l’évoquerons souvent dans nos chapitres ; en

partageant une culture filmique et quelques techniques désormais

bien ancrées dans la culture collective : : scénario,

synopsis, découpage, dialogue, effets,

générique, prise de vue, rôles, cadrage,

gros plan, moyen plan, plan américain,

travelling avant, panoramique, fondu-enchainé,

vedette, suspens ad libitum

Nous pouvons penser de la même façon, de manière moins courante,

à la danse : quels sont les pas élémentaires pour

composer un ballet ? Avons-nous suffisamment travaillé la

technique des pointes ? Quelle scénographie

pouvons-nous imaginer et sur quel rythme pour permettre un bon

enchaînement dynamique, en s’appuyant sur les éléments du

décor et des costumes, quand bien même ils s’inspirent d’un

dépouillement tout contemporain, tel que l’on peut le

découvrir sur Arte le dimanche soir.

N’oublions surtout pas la musique ! : les modes majeur

ou mineur, la tonalité, les clés, les notes,

tonique et dominante, le rythme, le tempo,

l’instrument à cordes ou à chœurs,

l’interprétation, l’organologie, et … l’écoute du

silence.

Ah, les sports !

Dans notre nouvelle époque footballistique

et aujourd’hui rugbistique, nous retiendrons parcimonieusement

les phases d’échauffement, l’élan, l’appel,

le fait de prendre ses marques, mais aussi

l’inspiration avant démarrage, le second souffle,

et, allez, le finish à l’arraché.

Et

vous, quelles métaphores retiendrez-vous pour exprimer vos

propres ressources et points d’appui dans l’exercice exigeant et

passionnant de l’enseignement ?

Et sur le terme

« ressources »

D’après le Robert,dictionnaire

historique de la langue française, consulté au profit des

enseignants et formateurs :

ils sont dignes de disposer de

« ressources » pour diffuser avec bonheur leurs enseignements et

formations.

Le terme de « ressources » se place

originellement à coté de restaurer et de ressusciter.

On le trouve proche

Il apparaît vers 1155 en parlant d’une

pâte bien levée ou de ce qui vient en abondance. Il voisine

resordre au XXIème, puis resourdre (ressusciter, se

remettre debout : se rétablir, ou secourir. Au début du XVème

siècle, il s’appuie sur « risorge » : relever, rétablir.

Ainsi n’a-t-il pas oublié le latin, resurgere, doublet

populaire de resurgir : voilà un soubassement approprié à

l’attention demandée aux élèves.

Dans ses détours, ressources va

désigner le secours qui vient d’un pays, puis aussi le

relèvement ou le rétablissement. On ne peut omettre également le

déplacement métonymique sur les moyens : moyens pour faire face

à une situation difficile : comme en « dernière ressource ».

Le terme a pu naturellement désigner

la capacité physique de fournir un nouvel effort après une

dépense d’énergie.

Mais au XVIIème s., il se propose au

psychisme, explicitant une capacité de soutenir quelqu’un

moralement ; ainsi qu’en nombre, au pluriel : moyens d’action

inhérents à une situation, ou capacités inhérentes à une

personne : « plein de ressources », « homme de ressources ».

Le XXème siècle a aimé l’appliquer en

couture (laisser en suspens). Ou encore en informatique,

les « ressources » font parties d’un système utilisable par

différents utilisateurs.

Enfin, en fauconnerie, la ressource

prend le sens concret du redressement (remontée de l’oiseau), de

même qu’en aéronautique, remontée après un piquet.. Ce sont des

images bien appropriées à l’animation d’une classe ou d’un

groupe.

Voulez-vous une approche plus

actuelle ?

-

La ressource

désigne d’une part en économie les denrées ou médiation et

supports humains utilisés dans la production de biens et

services, incluant :

-

Ressource naturelle,

une denrée qui est évaluable par sa

matière et sa forme

naturelle.

-

Ressources humaines

(RH) ou capital humain , permettant d'évaluer la puissance

du travail humain.

-

Ressource

économique utilisée dans la planification des tâches et des

projets.

-

Ressource en

références épistémiques et en savoirs : les ressources

documentaires, en particulier les

ressources continues

-

En informatique,

les moyens incluant :

-

Ressource (Web), toute

entité identifiée par une

URI.

-

Ressource

(Macintosh), données associées à un fichier Mac OS.

-

Ressource

(Windows), données embarquées dans des fichiers exécutables

(.exe) et liens (.dll).

-

Ressource (Java),

application data.

-

En organisation,

les ressources comprennent :

-

les

ressources humaines

(gestionnaires et employés, dans notre cas, chef

d’établissement, personnels administratifs et enseignants,

CPE et documentalistes

-

les ressources

informationnelles (information et technologies

d’information), les ressources matérielles

(équipements, outils, bâtiments), les ressources

financières (budget, liquidité, capital-action).

cf.

Pour l’honneur de l’Ecole, d’André de Peretti, en

citant Gilbert Gadoffre et Lichnerowicz, séminaire

interdisciplinaire du collège de France, éd. Maloine,

Paris, 1980 Analogie et

connaissance, t. 1, aspects historiques :, « les hommes de

la Renaissance et l’analogie,

p.47). Maxwell, théoricien de l’électro-magnétique recourt à

la « métaphore scientifique ».L’analogie physique s’entend

par similitude partielle entre les lois d’une science et

celles d’une autre qui permet à chacune d’elle d’illustrer

l’autre.

|